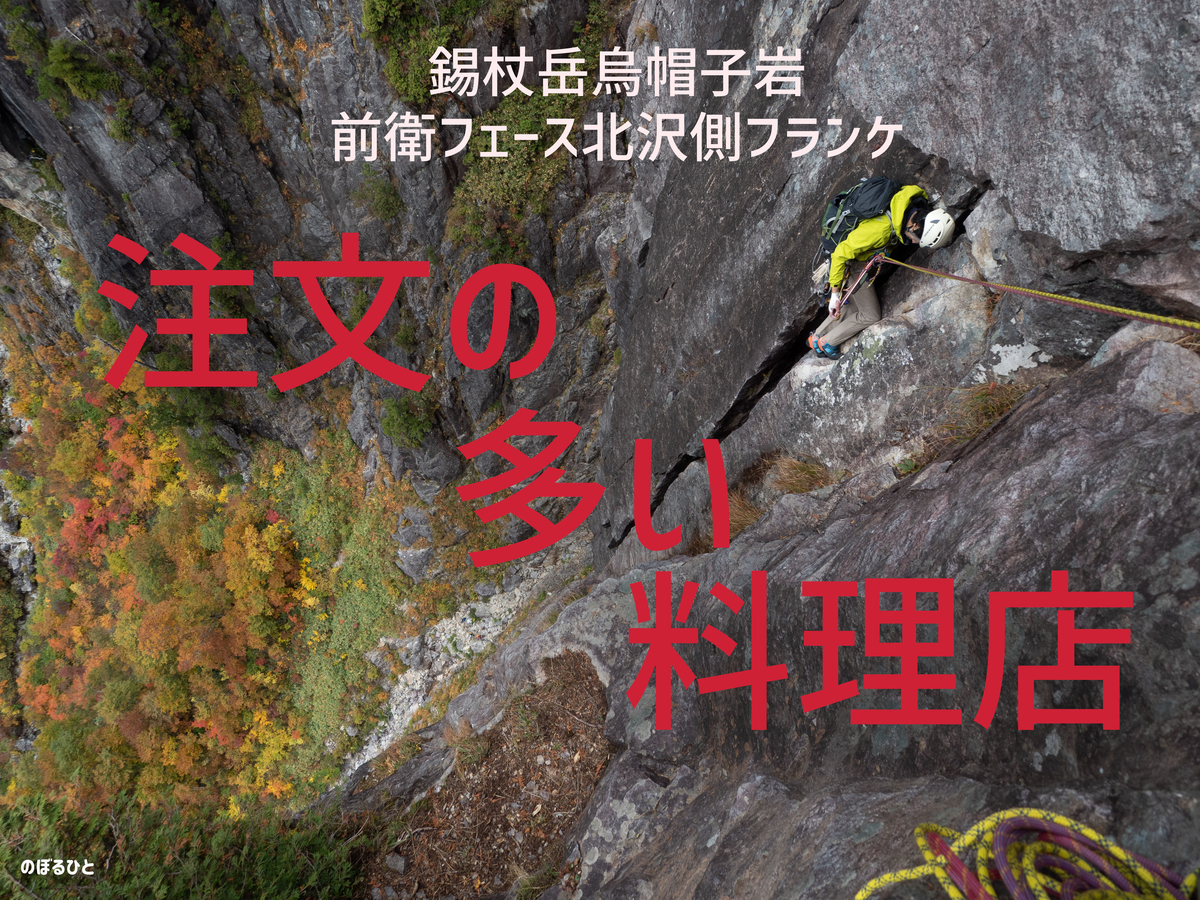

いままでずっと行きたいと思っていた錫杖岳のクライミングルート、『注文の多い料理店』。なかなか天気や仲間との予定が合わずに行けなかったルートですが、秋の紅葉シーズンに登ってくることができました。

場所:岐阜県、北アルプス、錫杖岳

登山日:2020年10月9日

登山タイプ:無雪期アルパインクライミング、日帰り

メンバー:ディーアイ、店長

『注文の多い料理店』 錫杖岳 前衛壁クライミング

概要

錫杖岳(しゃくじょうだけ)は、岐阜県にある飛騨山脈にある標高2,168mの山。 槍ヶ岳と双六岳を結ぶ主稜線上の樅沢岳から南西方向に笠ヶ岳に続く稜線の延長上にある。

僧侶が持つ錫杖の頭の部分が山体に似ていることから名付けられた。

錫杖岳にあるクライミングのメインウォールが烏帽子岩前衛壁(前衛フェースとも)。その前衛壁の北沢側の側壁にあるのが、『注文の多い料理店』と名付けられたルートです。

オリジナルラインは全4P。上部では前衛壁の人気ルートである『左方カンテ』と合流し、壁の頂上まで抜けることができます。

アプローチ

【駐車場】

新穂高温泉へと抜けるトンネルを出て、中尾橋を渡ったすぐ先、奥飛騨砂防資料館の手前、中尾高原への分岐点のところに無料駐車場があります。

塩尻で4時に店長と合流し、6時前には中尾高原入り口にある駐車場で荷物をまとめて歩き出すことができました。

槍見館方面へと向かう橋の上から穂高方面を見る。雲の多い予報ではありましたが、予想以上にガスガスで山は全く見えません。錫杖の岩壁のコンディションが気になります。

槍見館脇にあるクリヤ谷登山口から入山。

しばらくはしっとりとしたコケの多い登山道を歩いていきます。

クリヤ谷の渡渉地点は水が少なく濡れずに楽々通行可。

本来ならこのあたりで錫杖岳の前衛フェースが見えてくるのですが…ガスで何も見えません。真っ白な霧に包まれた状態でのクライミングをイメージし少々の不安を抱く。

途中で、一般登山道を離れ錫杖沢へと下ります。今期は笠ヶ岳山荘が営業していないので一般ルートは恐らく未整備。それに引き換え錫杖岳ルートは定期的にクライマーが入るためか、分岐地点は一般のクリヤ谷ルートよりしっかりしていました。これからバリエーションルートのはずなのに、センスのないオレンジのマーキングがしてあり見た目が汚い。

クリヤ谷本流を跨ぎ、錫杖沢を詰めていきます。

標高がある程度上がってくると、紅葉がなかなかキレイ。

笹藪を掻き分ける場面もありますが、踏み跡はしっかりとしています。この辺から少しずつ空が明るくなり始めました。

見上げると紅葉した木々の向こうに錫杖岳の前衛フェースが。

新穂高方面にかかる雲海。朝のガスはあの雲海で、雲の上に出てきたらコンディションは良好でした。

左方カンテ方面へと分かつ分岐を左に。浮石に注意しながら北沢を詰めていきます。

取り付きで準備を整えます。ハーネス、ロープ、クライミングシューズを装着。

写真には出ていませんが、NP類はキャメロットは#0.3~5を2セット用意。

クライミング

『注文の多い料理店』は、烏帽子岩前衛フェース北沢フランケ(側壁)の弱点を突いていく合理的なライン。

1P目は階段状。IV 30m。ちゃんと登れば落ちることは無いと思いますが、プロテクションは取りづらい。ところどころ出てくるクラックにカムを噛ませながら、登りやすいところから登る。30mほどのピッチで取った中間支点は3つでした。

1P目終了点は快適なテラスで、立派なボルトが打ってあります。

1P目終了点から取り付きを見下ろす。

店長が1P目終了点の快適なテラスまで上がってきました。

1P目の終了点からやや戻って2P目が始まります。1~2Pはリンク可能。1P目は対してプロテクション使わないので、ピッチ切らずに登ってもよかったかも。

2P目は5.8 20m。フレーク~クラック沿いのトラバース。クラックで無理にジャミングやワイドムーブをやろうとすると行き詰まるので、適度なところでクラックから出ながら登ったほうが楽。

最後はちょっとフェースを登ります。このピッチもこまめなプロテクションは取りにくいので、ややランナウト気味になる場面も。

2P目終了点から下を見る。2P目終了点は枯れ木テラスという名前らしいですが、枯れ木は見当たりませんでした。

登ってくる店長。

枯れ木テラスには座るのに丁度いい岩があります。狭いので2人でやっと。

声がすると思ったら、本峰へと続くルート(見張り塔からずっと)をクライマーが登っていました。

核心の3P目。5.8 40m。

一見恐ろしいけど、岩をよく見てムーブを組み立てていけば難しくない。最初のハングを越えさえすれば傾斜は緩むのでこのルートの最大の核心は終了。

次のハングの直下に途中で終了点となるボルトが2本埋め込まれていました。そこでピッチを切ろうとも思ったのですが、ビレイ点が狭いし、それまでカムを節約しながら登ったために、手持ちカムが大量に余っていました。日本の岩場(下)のトポにあるように水平テラスまで約40mを一気に登ってしまうことに。

計3つのハングを越え、立派なボルトとラッペル用リングのある水平テラスに到着。トポで40mの3P目終了。

ハングを何度も越えるので、最後の方はロープの流れが悪くなってしまい苦労しました。3P目を途中で切らずに登る場合は、ロープの流れをもっと意識しないと…と反省。

上部で玉切れを起こさないようプロテクションを節約しながら登ったら、ものすごくカムが余ってしまいました。使ったカムは下から#3、#5、#4、#5、#0.3、#2。クラックが広いので中間~小型カムは使える場所が結構限られてくる感じでした。

ワイドめなクラックは、ジャミングやワイドムーブを使うというよりはクラックの縁を持ちながらカンテ的に登りました。クラック左のフェイス部分にもホールド多数。

続いて3P目を登ってくる店長。

水平テラスからの景色。

水平テラスからの景色。

4P目は5.8 40m。傾斜のゆるい快適なダブルクラック。クラックの後はブッシュっぽいところを経て右のスラブを登る感じ。途中で木にスリングを巻いてプロテクションとしました。

最後にペツルのボルトが埋め込まれたスラブを登ると、安定したテラスの終了点に出ます。上部のボルトが打ってあるスラブのとこらへんから、ルートは『左方カンテ』と合流しています。

4P目上部のスラブ(左方カンテと共通)を登ってくる店長。

錫杖岳本峰方面。

4P目の実質終了点から見た景色。

クライミング的に面白いのはこの4Pまで。ここで終了とするパーティも多いですが、まだまだ時間があったので次のピッチも登って、岩の上までクライミングを続けることに。

最初のボルト以降プロテクションがちょっと取り辛いスラブを一登りすると、後は階段状。50m近くロープを伸ばしてほぼ登山道となっているところで終了。後は明瞭な踏み跡を辿るとすぐに前衛壁のトップに到着。

岩の上から。穂高方面はガスっていました。辛うじて西穂高の山体が見えています。

トップアウト12時頃だったので、ここで昼飯。

烏帽子岩の頭までトレースは続いていそうでしたが、ここで引き返すことに。

下降

ロープの回収が大変そうだったので、最終ピッチの上の方はクライムダウンして、ルートが直線的になったあたりで出てくる支点を使って懸垂下降を開始。

50mロープ2本を使用しながら、4P目終了点→水平テラス→枯れ木テラス→取り付きまで懸垂下降して、『注文の多い料理店』の下降は完了。後はクライミングギアを片付け、歩いて下山です。

ちなみに最後の最後の懸垂下降で手順が雑になってしまい、危うく死ぬところでした。疲れてくるとヒューマンエラーは起こり易いし、懸垂は少しのミスが命に関わるので改めて注意が必要だと感じました。懸垂は慣れた頃が危ない。

糞みたいなオマケ話

それは下山開始直後。笹藪に踏み跡がついていたのを下降時に確認していたので、浮き石がありそうな沢ではなく、笹藪のほうから下山してみることにしました。

笹藪の踏み跡は思ったよりも傾斜があって歩きにくく、落ち葉となった笹のせいで滑りやすかったです。すぐに滑って尻餅をついてしまいました。

そのとき、鼻腔に感じたのは人糞の香り。

しばらく歩いても「なんかウンコくせーなー」と異臭が続いたために、ケツに手をやると、指がなんかウンコ臭い。

ケツのところを見てみると、人のものと思しきウンコがついていました。どうやら笹薮でコケた時に、誰かさんの野糞があって、ケツで着地した時に接触してしまったようです。

他人のウンコが自分のケツに触れているという体験は、経験者のみがわかる強烈なストレスでした。

もしかしたら自分が漏らしたのかもかとパンツをチェックしてみたのですが、パンツはきれい(?)で、ちびったわけではなかったと謎の一安心。ウンコを漏らした時のために予備のパンツは常備してあるのですが、外からのウンコは想定外だったために替えのズボンなし。

車の座席にビニールシートを敷いて、窓を開けた状態で帰りの運転。ケツにウンコが付いた状態でコンビニや飯屋に寄るワケにもいかず、ノンストップで自宅まで帰りました。

以上、クソみたいなおまけ話でした。

装備

【共同装備】

ダブルロープ50m 8.5mm×2

キャメロット#0.3~#5 2セット

アルパインヌンチャク×4

120cmスリング×3

トポのコピー

その他60cmスリング、ビナ、捨て縄など

【個人装備】

ハーネス

ビレイデバイス(ATCガイドタイプ)

ビレイグローブ

クライミングシューズ

ヘルメット

ヘッドライト

30L程度のザック

アプローチシューズ

雨具

防寒着

水分1L程度

行動食

他諸々

登攀中はTシャツの上にこの服をずっと着っぱなしでした。

こちらの記事もどうぞ